6月13至14日,由中国美术学院文创设计制造业协同创新中心、文创设计智造教育部哲社科实验室主办,杭州电子科技大学人文艺术与数字媒体学院、新华智云科技有限公司协办的“沉浸良渚”智慧文旅沉浸式体验技术集成与应用创作营的师生来到杭州电子科技大学,以艺科融合的方式开展交叉学科教学交流与实践。我院王毅刚院长、周志光教授作为创作营导师,与丁建浩老师、赵健博士等一起为创作营的学员们授课并在教学过程中给予学员们实践指导。

6月13日上午,周志光教授介绍了多模态认知计算的核心理念与技术框架,具体认为多模态认知计算是探索文本、语音、图像、视频等多模态数据的高效感知与综合理解手段,是人工智能领域的重要研究方向。尤其是近年来兴起的大模型技术,更是突显了多模态认知计算研究的重要性和必要性。周教授强调,人类是多模态数据感知和理解的主要服务对象,因此在多模态认知计算过程中,引入人类用户的需求和理解模式至关重要。他的报告还介绍了通过可视化和人机交互等手段,将多模态数据转换为机器或人类易于感知和理解的特征模式。具体内容包括多模态数据的叙事结构表达、知识抽取和图谱构建等方面的最新研究成果。此外,周教授还展示了很多与实际行业领域合作应用的案例,进一步阐述了可视化与人机交互技术在底层数据理解和高级人工智能应用中的重要价值。

6月13日下午,赵健博士分享了一些前沿技术和应用案例以及现场创作指导,包括智能数据可视化、数据孪生平台、行业AR/VR定制开发、沉浸式数字体验馆和互动营销等。在数字扶贫方面,介绍了如何通过数字化技术搭建扶贫攻坚智慧管理平台,对县城脱贫攻坚各项工作数据进行数字化展示和实时更新,智能分析扶贫状态并及时预警可能的返贫风险。在智慧农业领域,依托农业数字孪生平台建立农业农村物理资产及流程的智慧模型,通过农业信息平台、农业专家系统等推动农业跨越式发展,实现高效管理。智慧文旅方面,探讨了整合VR/AR/MR沉浸式技术,充分挖掘地域文旅特质,通过开发MR应用,在不同文旅场景中增强信息维度,创建沉浸式体验系统,提升文旅产品及服务的竞争力。智慧教育方面,介绍了开发数字孪生教育系统,改造和设计教室环境、教育课件和教学工具,为学员们带来沉浸式体验以提高记忆力。最后,还展示了一些其他技术系统,通过多感官交互感知和模型,提升用户的沉浸式体验和互动效果。

6月14日上午,王毅刚院长为学员们详细地讲解沉浸式技术与应用。沉浸式技术是虚拟现实的核心技术,王老师从虚拟现实技术的由来入手,帮助学员们进一步了解沉浸式技术的特点,讲述了沉浸式技术主要包含了三个方面:3D显示、大视场和视点跟踪。接着,王教授讲解了3D显示和2D显示的区别,说明了3D显示是未来的发展方向。然后,从头盔式显示器、快速相应的工作平台、大屏幕投影、可支持多用户协作的投影屏幕、具有三维空间感的声音和全景图技术等多个方面介绍了产生沉浸感的方法和原理,并对其优缺点展开分析。他的报告中还介绍了虚拟现实技术中的一些重要技术。虚拟现实技术的发展离不开图形、图像的实时渲染技术、分布式显示技术和人机交互技术的支持。此外,王老师还介绍了虚拟现实技术在国内外的发展现状及应用领域,进一步阐述了虚拟现实技术在各行各业发展过程中的重要价值。

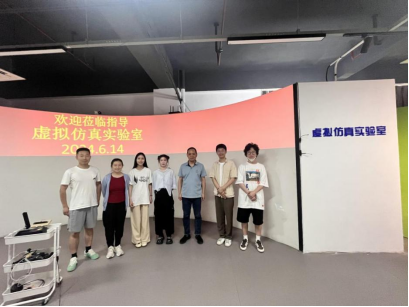

6月14日下午,王毅刚教授和丁建浩老师,带领创作营的学员们参观了杭州电子科技大学虚拟仿真实验室,身临其境地体验了VR/AR技术的不同场景应用,从沉浸式立体环幕到VR头盔和AR头盔,学员深刻体会到了沉浸式环境与常规二维显示屏的差异,包括用户界面设计和交互方式等都发生了很大的变革,激发了学员们对于“沉浸良渚”智慧文旅沉浸式体验场景的深入思考和创作热情。

通过为期两天在杭州电子科技大学人文艺术与数字媒体学院的学习和交流,创作营的学员们相互学习、密切协作,探索艺科融合的创研模式。通过本次活动,希望学员们探讨如何突破时间、空间的限制,整合前沿技术、文化研究及艺术设计,向公众提供多元化、个性化、沉浸式的智慧文旅体验产品与服务,实现社会公众智慧文旅更深刻的认知和认同,弘扬中华优秀传统文化。